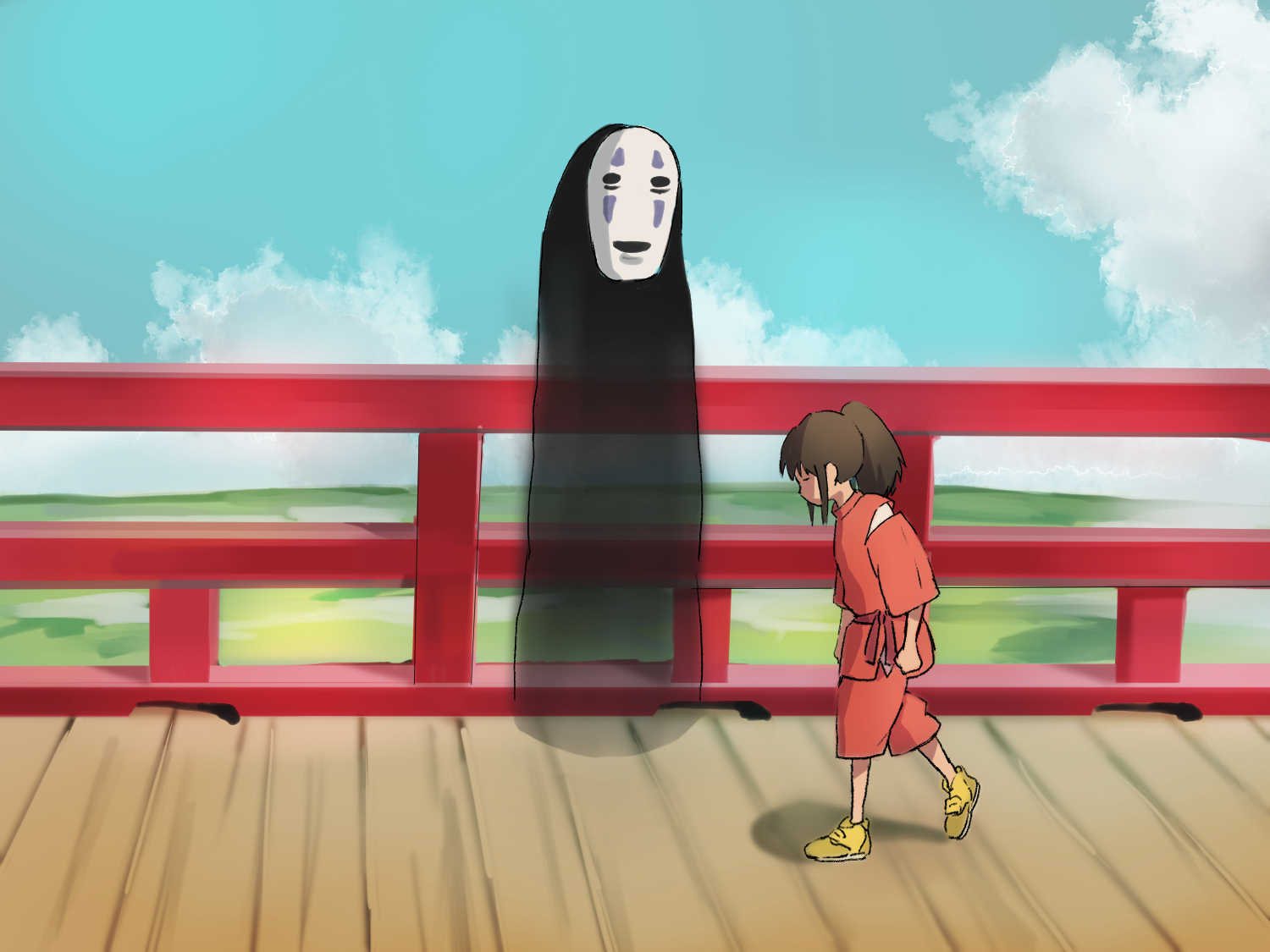

スタジオジブリ作品『千と千尋の神隠し』(2001)に登場する、不思議なキャラクター「カオナシ(顔なし)」。黒い影のような身体に白い仮面をつけ、初めは静かで頼りなげ、やがて貪欲に周囲を飲み込み始める──その不気味でどこか寂しげな存在は、観る人によって多様な解釈を引き寄せてきた。

とりわけ海外の批評家や観客の間では、カオナシを「現代社会における人間の鏡」「アイデンティティを見失った都市生活者の象徴」と読み解く声が少なくない。なぜ、ことば少なに漂う“顔なし”が、これほど普遍的な共感を呼んでいるのか。

仮面をかぶった“透明な存在”

カオナシは劇中、千尋以外の登場人物に対してほとんど言葉を発しない。ただ、相手の欲望を“写し取る”ようにして金を与え、相手の態度に合わせて自らの性質を変えていく。その姿は、アイデンティティの確立が困難な現代人の姿と重なる。

実際、欧米の批評誌では「カオナシは社会の中で“誰かにならなければ”と焦る無名の現代人であり、顔のない労働者、あるいはネット社会の匿名ユーザーのメタファーである」と分析されている。

一貫した意志を持たず、周囲に溶け込み、与えられた期待に応じて“仮面のような顔”で応える──それは、グローバル資本主義の中で役割を演じ続ける現代人そのものかもしれない。

欲望の拡張と“食べ尽くす”暴走

カオナシが湯屋で金をばらまき、人々の欲を引き寄せながら巨大化し、ついには従業員や食べ物を丸呑みしていく場面は、単なるモンスター描写ではない。そこには「欲望が他者と自己を区別する境界を失い、やがて自壊に至る」というメッセージが込められている。

この描写は、消費社会における“欲望の暴走”を象徴していると、米国やフランスの観客から指摘されている。欲しがる対象を際限なく取り込んでも、自分の核が空っぽであれば満たされることはない──そんな虚無感が、カオナシの沈黙や泣き声から滲み出ている。

他者との関係で“形”が生まれる存在

しかしカオナシは、悪役ではない。むしろ、孤独と混乱の中で“誰かに受け入れてもらうこと”を求めている存在だ。千尋が優しく「それ、いらない」と言い、金や欲望ではなく“ことば”を通してカオナシと向き合うことで、彼は静かに本来の姿へと戻っていく。

これは、“他者との健全な関係性の中でしか、自分の輪郭は定まらない”という主題の表れだ。現代の観客にとって、これは非常にリアルな問題として響く。SNSでの承認、匿名での発信、仮想空間での存在証明──カオナシの姿は、そんな時代の“私たちの不安”を可視化している。

海外の共感:「私もカオナシだった」

YouTubeや映画レビューサイトには、世界各国の視聴者が「私はカオナシに自分を重ねた」「あの寂しさと暴走は、自分のことのようだった」とコメントしている。特に都市に生きる若い世代、移民、アイデンティティに悩む人々の間で、カオナシは“孤独の象徴”として共感を集めている。

イギリスの大学で行われたワークショップでは、「カオナシを演じる」演劇的手法で自己認識を深める取り組みが行われた。そこでは、「相手の反応で自分の態度が決まる」「誰かの欲望を受け入れてしまう」というカオナシ的な行動パターンに、多くの学生が「それ、私だ」と共鳴したという。

おわりに──“顔を持たない”ことの意味

『千と千尋の神隠し』の中で、カオナシは最終的に湯婆婆の姉・銭婆のもとで静かに暮らすことになる。それは、欲望に飲み込まれることもなく、誰かに過剰に応じることもない、穏やかな“自分の居場所”を見つけた姿だ。

顔がないということは、何者にもなれる自由を持つと同時に、何者にもなれない不安を抱えることでもある。だからこそ、カオナシは私たちの姿を映す鏡であり、名前を持たないままさまよう“現代の魂”の象徴なのだ。