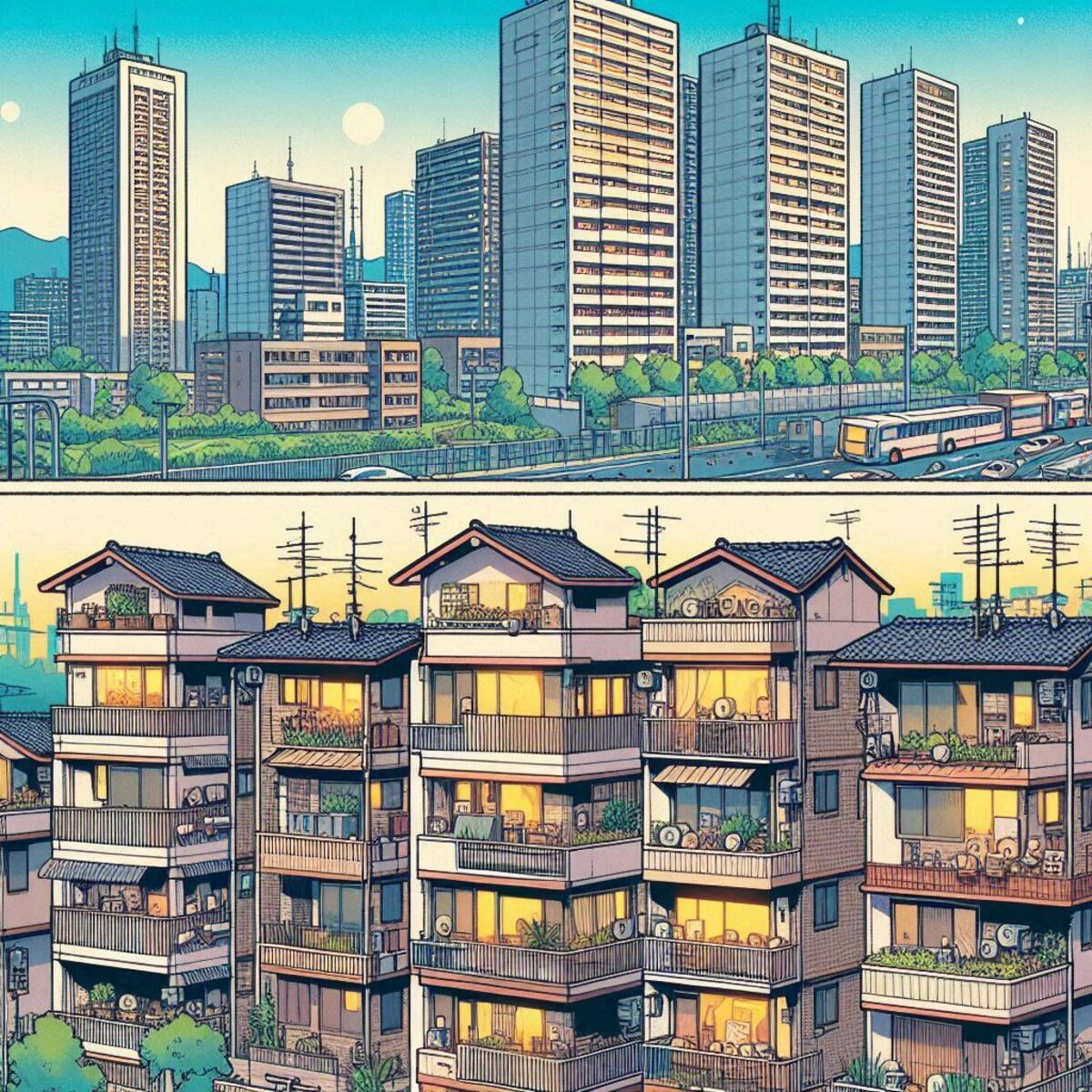

「タイと日本、同じ価格帯のコンドミニアムならどちらが安全?」

この問いに“即答”できる人は多くありません。しかし、両国の「建物をつくる基準」には、明確な差があります。そしてそれは、命と資産を守る能力そのものの違いに直結します。

■「構造強度」=“目に見えない安心”

不動産選びで見落とされがちなのが、建物の“中身”、つまり構造設計と施工精度です。

タイでは法的に耐震基準が緩い、もしくは存在しない建物がまだ多くあります。一方、日本では、震度7の大地震に耐える設計・施工が法律で義務付けられているという点が、最も大きな違いです。

特に日本の「新耐震基準(1981年以降)」では、**“損壊はあっても倒壊はさせない”**ことが前提で設計されます。

■同じ高級物件でも「壊れる可能性」が違う

同じように高級感のある外観や内装でも、内部構造の精度や耐久年数には雲泥の差が生まれます。

日本の高層マンションは、以下のような構造対策が基本です:

- 鉄筋コンクリート構造(RC/SRC)

- 制震ダンパーや免震装置の導入

- 地盤調査に基づいた杭基礎工法

- 綿密な構造計算と行政による確認申請

これらにより、地震だけでなく、風圧、火災、経年劣化に対しても計算された耐久性が確保されているのです。

■“構造強度”が守るのは、命だけじゃない

地震で壊れない建物が持つ価値は、命だけではありません。資産価値の維持にもつながります。

たとえばタイのコンドでクラックや傾きが発生した場合、「売却できない」「借り手がつかない」「リフォームで済まない」事態に陥ることもあります。

一方、日本では管理体制がしっかりしていれば50年、60年と住めることが珍しくなく、修繕履歴や耐震診断も明確に記録されています。

■構造強度は“信用の裏付け”

不動産は「資産」ですが、それ以前に「人が住む場所」です。だからこそ信用が問われる。

その信用を構造で支えるのが、日本の不動産の強さなのです。

- どんな地震でも壊れない

- 水害や台風にも強い

- 50年後も人が住める

この“構造的な安心”があるからこそ、日本のマンションは世界中の富裕層に選ばれているのです。

■結論:タイと日本の違いは「構造という保険の有無」

タイの物件が悪いわけではありません。しかし、「壊れるかもしれない」という不安の上に住み続けるのと、「絶対に倒壊しないよう設計された」建物に住むのとでは、精神的にも、資産運用的にも天と地の差があります。

命と資産を守り抜く。その“最前線”が、日本の都市型不動産なのです。