現代の生活は、目まぐるしく、常に「次へ」「もっと早く」「同時に」という言葉に追われている。そんな日常において、ふと心を落ち着け、「いまここ」に集中することの価値が見直されている。瞑想や深呼吸、自然との対話など、その方法はさまざまだが、「食べること」もまた、マインドフルネスの入り口となりうる。そして日本料理には、食事そのものを通して心を整える仕組みが、文化的に深く組み込まれている。

マインドフルネスとは、過去や未来にとらわれず、「今この瞬間」に意識を向けることを指す。思考ではなく、感覚にフォーカスすることで、過剰な情報や不安から自分を切り離し、心身を整える。食べるという行為は本来、五感を使い、目の前の一皿と向き合う時間である。だが忙しい日々のなかで、スマートフォンを見ながら、会話に気を取られながらの食事が習慣となり、食べること自体が意識の外へ追いやられがちである。

その点、日本料理の形式や所作には、「食べることに集中するための仕組み」が、自然なかたちで存在している。たとえば、食事を始める前に手を合わせて「いただきます」と言う習慣。これは、ただのマナーではなく、食材や作り手への感謝を通じて、自分の意識を「これから食べること」に向け直す儀式でもある。静かに手を合わせ、深く息を吸い、目の前の料理に目をやる。そんな数秒間が、心を整える「入口」となる。

また、日本料理では、一度にすべての料理が運ばれることは少ない。特に懐石や会席のような形式では、一品ずつ、順に供される。これは、食べる人がその一皿だけに集中できるようにという配慮でもある。一品ごとに食材が異なり、調理法が異なり、器も変わる。その変化を静かに受け取りながら、一口ずつ味わうという行為は、まさに「食べる瞑想」と言えるだろう。

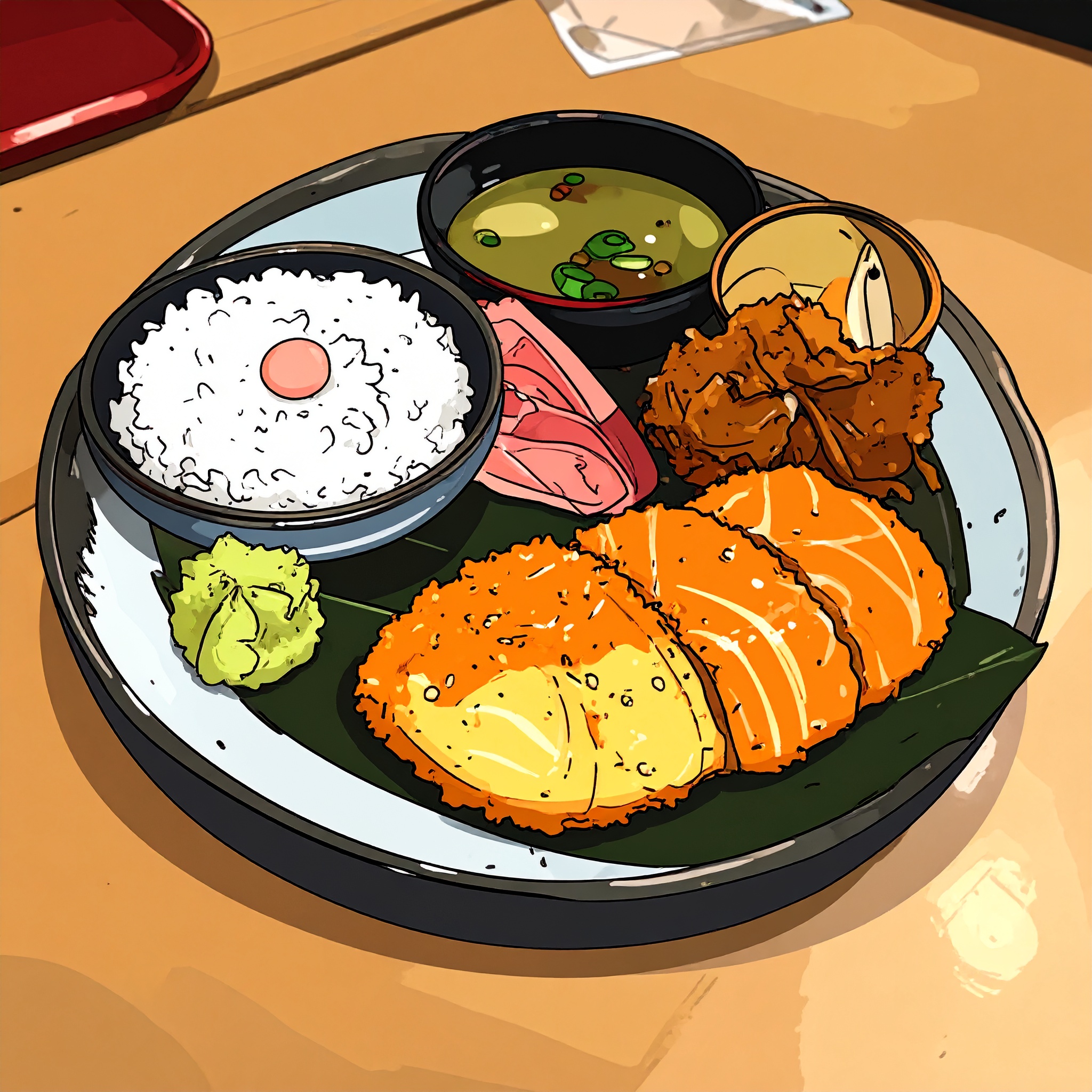

盛り付けにも、集中を促す仕掛けがある。盛りすぎず、余白を活かし、素材の美しさを引き立てる構成は、見る者の感覚を内側へと引き込む。赤、緑、白、黄、黒という五色のバランス、器との調和、季節のあしらい。どれもが五感の入り口を開く要素として計算されており、視覚を通じて「今、ここにあるもの」へ意識を導いてくれる。

食べ始めれば、香り、音、温度、舌触りといった感覚が次々に立ち上がってくる。炊き立てのごはんから立ちのぼる湯気。出汁のやさしい香り。箸が器に触れる音。口に含んだ瞬間の、ほのかな温かさや、舌の上でほどける食感。こうした感覚に意識を向けることで、自然と「今この一口」に集中することができる。

加えて、日本料理には「静けさ」がある。空間に音楽は流れず、語りすぎることもなく、料理が語る余白を大切にする文化だ。料理人の動作は静かで無駄がなく、客の所作も落ち着いている。こうした静けさは、心を整える環境として機能し、外の世界のノイズを一時的に断ち切る「場」を提供してくれる。

一汁三菜や一汁一菜といった構成も、マインドフルネスの観点から注目に値する。栄養学的にも理想的とされるこれらの食事は、過剰な選択肢や情報から離れ、シンプルに「必要なものを必要なだけ」受け取るという姿勢を育ててくれる。塩だけで味つけされた野菜、昆布と鰹節だけの出汁、香りのよい炊きたての米。シンプルであるがゆえに、微細な変化や個性がよくわかり、食べ手の感覚が研ぎ澄まされる。

さらに、食事の終わりには「ごちそうさま」という言葉がある。この一言には、「ご馳走してくれた人」への感謝とともに、「食べ終えた」という心の区切りをつける意味もある。食の始まりと終わりに明確な所作があることで、無意識に食べるのではなく、「意識して食べる」というマインドフルな食体験が完成される。

このように、日本料理には、文化的・構造的にマインドフルネスが織り込まれている。何かを足して集中させるのではなく、むしろ過剰なものを取り除き、「いま、この一口」に向き合わせる仕組みがある。そしてそれは、身体だけでなく心にも作用し、結果として食後の満足感や精神的な安定感にもつながっている。

情報があふれ、効率やスピードが重視される現代において、食事が「ただの作業」や「背景音」になってしまっていることは少なくない。だが、和食が示すのは、「食べること」を再び中心に据えるという提案でもある。一口に意識を向け、一椀に季節を感じ、器の奥に作り手の心を受け取る。その時間が、食べ手の心を深く癒し、自分自身と再びつながる機会を与えてくれる。

食べることは、最も身近な瞑想である。そして日本料理は、そのための最も美しい道具のひとつである。