動物性の食材を使わず、野菜や穀物、豆類、海藻などを中心に構成される「精進料理」。かつては日本の寺院で僧侶が実践する修行の一環と見なされ、一般には宗教的で質素なものという印象が強かった。しかし今、世界中でこの精進料理に再び注目が集まっている。背景にあるのは、「ウェルネス」という概念との深い共鳴である。

ウェルネスとは、単なる病気の予防や体調管理を超え、心身のバランス、ライフスタイル、食習慣、そして精神的な充足までを含めた、全体的な健康状態を指す。身体にとって無理のない選択、地球に優しい生産、心を落ち着かせる時間。それらを生活に取り入れたいと願う人々が増えている中で、精進料理はまさにその理想を体現した食文化として、国境を越えて共感を呼んでいる。

そもそも精進料理の起源は、仏教の戒律にある。「殺生を避ける」「五葷を使わない」「無駄を出さない」といった教えのもと、肉や魚、にんにく、ねぎ、にらなどの刺激物を使わず、素材そのものの味を引き出す工夫がなされてきた。淡泊でありながら、昆布や干し椎茸などから引いた出汁を活かし、旨味と香り、食感のバランスを調えた料理は、静けさの中に深い満足感を残す。

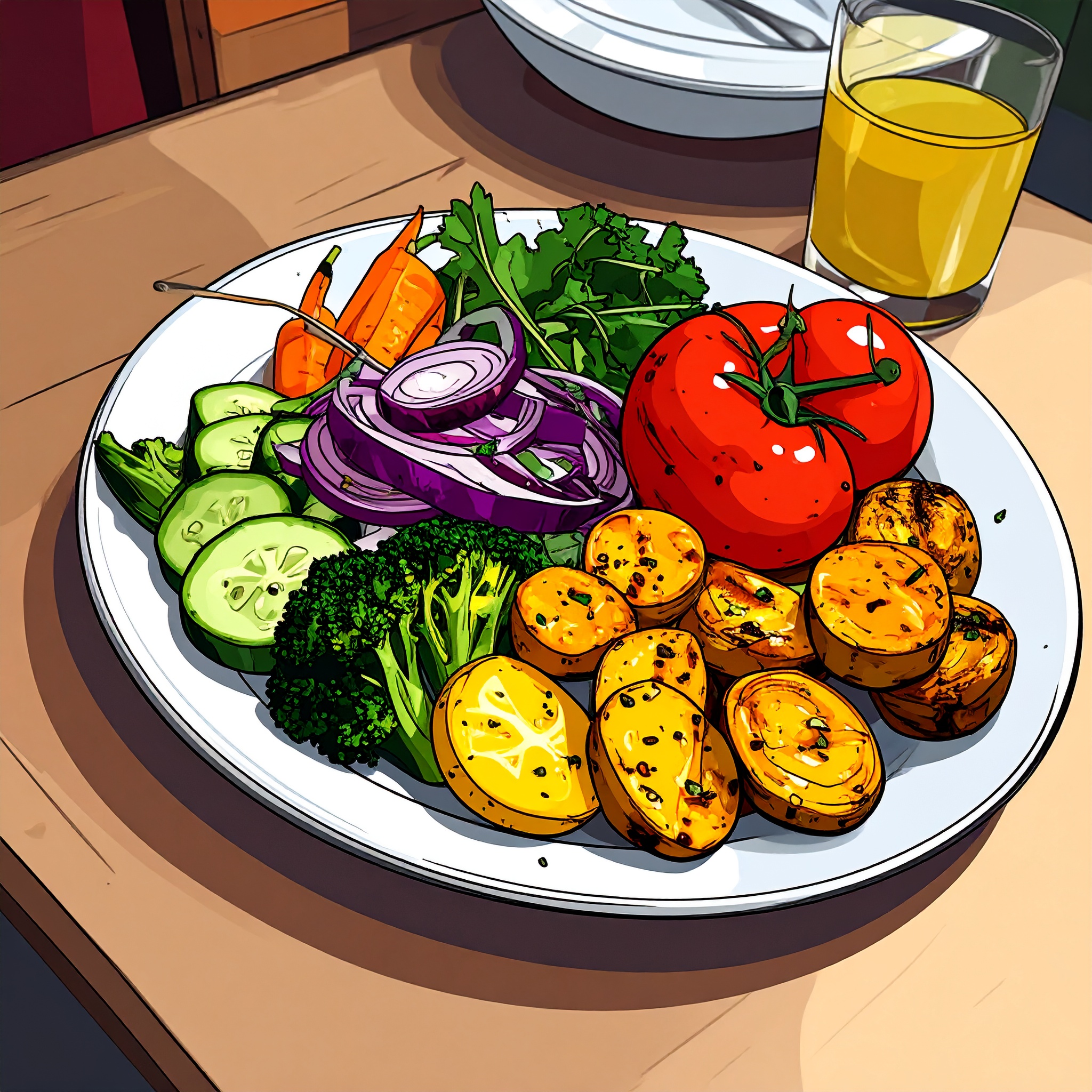

この「控えめであること」や「過剰でないこと」が、今の世界的な食の潮流と重なっている。過剰な糖分や脂肪、加工食品によって乱れた現代の食生活に対し、精進料理は「足るを知る」価値観を提示する。たとえば、動物性タンパク質を避けながらも、豆腐、湯葉、高野豆腐などを通じて十分な栄養を摂取する工夫。出汁や発酵調味料による自然な旨味の引き出し方。見た目にも美しく整えられた盛り付け。こうした要素が、健康的かつ満足度の高い食事を可能にしている。

また、精進料理は「作ること」自体にも意味がある。旬の野菜を選び、皮や根まで無駄にせず、下ごしらえに手間をかける。調味料は最低限にとどめ、素材の個性を際立たせる。そして何より、静かな心で料理に向き合う。これらの所作が、料理という行為を“生活の修行”へと昇華させる。そこには「マインドフルネス」という現代的なテーマとも通じる、自己との対話の時間がある。

さらに、精進料理の盛り付けや器使いには、美意識と精神性が表れている。一皿ごとに余白を残し、季節感を表現し、素材の色や形を活かすことで、視覚的にも食べる人の心を整える。花や葉をあしらうことも多く、食事が「自然との接点」として機能する点でも、都市生活者にとって貴重な時間となる。

食材の選び方も、サステナビリティと直結している。地元の旬の野菜を使い、保存や輸送にかかるエネルギーを最小限にする。動物性食材を用いないことで、畜産に伴う環境負荷を抑える。精進料理は、料理の構成そのものが持続可能な循環を意識しており、地球環境への配慮という観点でも先進的な食文化といえる。

現代では、このような精進料理の価値にいち早く気づいた料理人たちが、国際的に活動の場を広げている。日本国外でも、ヴィーガンやベジタリアン、さらには宗教的な理由で特定の食材を避ける人々に対し、精進料理が一つのモデルケースとして紹介され、共感を得ている。

精進料理の重要な特徴は、「誰のために作るか」ではなく、「どのような姿勢で作るか」にある。客をもてなすことだけが目的ではなく、料理人自身が素材に感謝し、自然と向き合い、自分を整える時間を含んでいる。その「祈るように作る姿勢」が、食べる側にも静かなエネルギーとして伝わっていく。

食卓とは、食べ物を通して世界と自分をつなぐ場所である。身体にやさしく、心に静けさをもたらし、地球と調和する。そんな食の在り方を目指すなら、精進料理は極めて有効なヒントを与えてくれる。特別な材料がなくても、贅沢な調理器具がなくても、「心を込めて整える」ことさえできれば、それは立派な精進の一皿となる。

いま、世界はさまざまな選択肢を前にしている。より健康に、よりサステナブルに、より心豊かに暮らすために、何を食べるのか。その問いの先に、長年日本で受け継がれてきた精進料理が静かに佇んでいる。

それは、単なる料理ではない。生活と自然、身体と心をつなぎ直す「食の哲学」として、精進料理は今、世界のウェルネスと確かに共鳴している。