ラーメンやうどん、そば、パスタに至るまで、麺は世界中で愛されている主食の一つだが、日本において「麺」は、単なる炭水化物以上の存在として位置づけられている。特にラーメンの世界では、かつてはスープやタレが主役とされていたが、今や「麺」が料理の中心にあるという考え方が浸透してきている。そしてその流れの中で、店ごとに独自の小麦を選び、加水率や熟成具合を調整し、自らの手で麺を打つ「自家製麺」という文化が確かな地位を築いている。

自家製麺とは、その名の通り、製麺所など外部に依頼せず、店舗が自ら粉を練り、切り、寝かせ、茹でるまでの全工程を担うスタイルである。手間と時間、スペース、そして専門知識を要するため、簡単に真似できることではないが、あえてそれに挑戦する店が増えているのは、「麺そのものが料理の表現になりうる」という確信が広まっているからにほかならない。

麺づくりは、実は極めて繊細な作業だ。まず最初に決めるのが小麦粉の選定。産地や品種によってたんぱく質量や水分保持力が異なり、それが麺のコシや歯ごたえ、風味に直結する。一部では国産小麦を中心に使用し、地元の風土や食文化とのつながりを表現する動きも見られる。さらに加水率、塩分濃度、熟成時間といった要素もすべて味と食感に影響を与えるため、料理人の経験と感覚が試される。

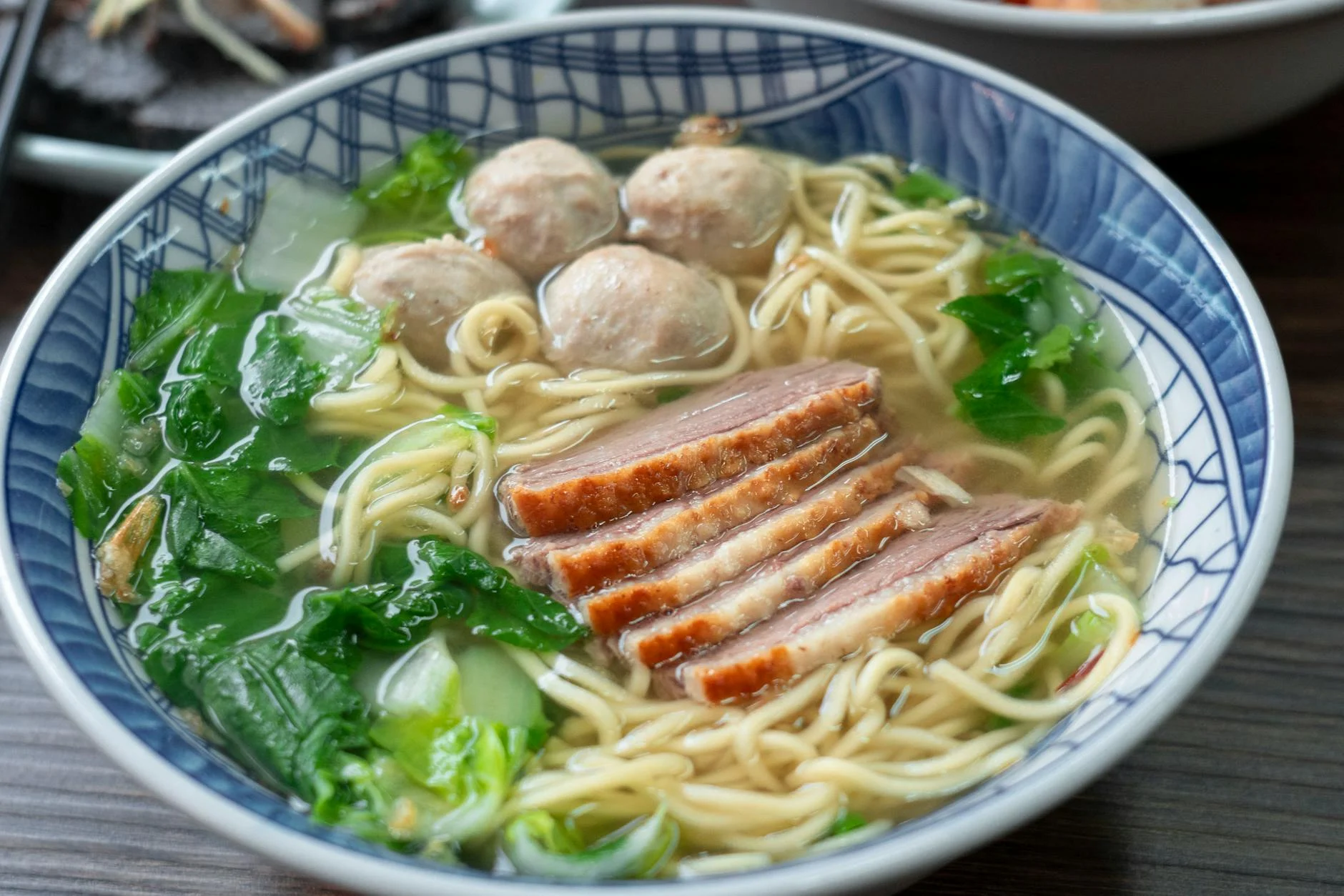

このようにして作られる自家製麺には、食べた瞬間に伝わる「情報量の多さ」がある。小麦の香りが鼻を抜け、噛みしめるたびに食感が変化し、スープとの相性によってその印象がまた異なる。高加水のもちもちとした麺は濃厚なスープと相性がよく、低加水のパツンと切れる麺は魚介系の淡麗スープと絶妙にマッチする。麺そのものが「スープの引き立て役」から「語る存在」へと進化しているのだ。

また、自家製麺には「個性」がある。同じレシピでも、水の硬度、湿度、気温、粉の鮮度によって、わずかに仕上がりが変わる。それを毎日微調整しながら最適化する職人の技は、まさに職人芸といえる。工業的に管理された製麺にはない、この“揺らぎ”こそが、自家製麺の魅力でもある。

さらに、自家製麺は“語る力”を持つ。どんな小麦を選んだか、どういう理由で太さを決めたか、加水率をどう調整したか──すべてがその店の料理哲学を象徴している。客はその背景に触れることで、一杯のラーメンや一皿のうどんが「作業の結果」ではなく、「思考の結晶」であることを感じ取る。つまり、麺が料理人の“思想”を語り始めている。

そして、麺は「土地」ともつながっている。地域で栽培された小麦を使い、地元の水でこね、店舗で製麺する。それはまさに“ローカル・ガストロノミー”の実践でもある。単なる原材料の組み合わせではなく、その場所でしか出せない味わいが麺に刻み込まれていく。

日本各地で、こうした自家製麺の試みはますます広がっている。大型の製麺機を導入する店もあれば、手打ちによって素材の感触を手で感じながら調整する職人もいる。なかには製麺所と共同開発を行い、自家製に近い形でオリジナルの麺を実現する例もある。重要なのは「誰がどう作ったか」という物語性であり、それが味に深みと説得力を与えている。

こうした背景を知って食べる自家製麺は、まったく新しい食体験をもたらす。口に入れた瞬間、小麦の香りがふわりと広がり、噛むたびに微妙な弾力の違いを感じる。そして、スープと一体となって喉を通るときに、「これはこの店でしか味わえないものだ」という実感が訪れる。その一連の流れは、まさに麺が語る“物語”そのものである。

今や、麺は単なる炭水化物の塊ではない。それは、料理人の技術と思考、土地の記憶、そして毎日の試行錯誤が織り込まれた、食のクラフト作品である。そして、その背景にこそ、私たちは“美味しさ”以上の価値を感じるのではないだろうか。

一杯のどんぶりの中で、主役として立ち上がる麺。その表情は日々変わりながら、静かに、力強く、料理人の哲学を伝えている。