執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

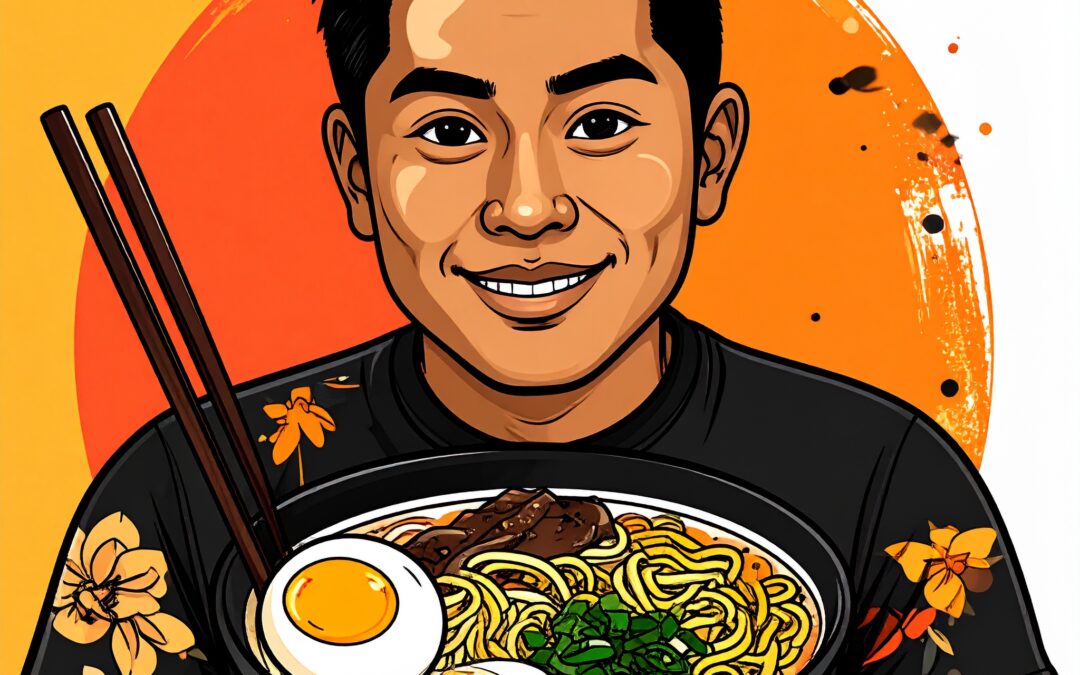

湯気の立ち上るどんぶりの中に、幾重にも折り重なる香り、旨味、温度、そして記憶がある。ラーメンとは、日本全国どこでも愛される国民食でありながら、料理人の個性が最も如実に表れる“表現の場”でもある。そして、その核心にあるのが「スープ」だ。麺、具材、器すらも脇役になり得るほど、スープはラーメンの生命線として語られる。...

執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

現代の生活は、目まぐるしく、常に「次へ」「もっと早く」「同時に」という言葉に追われている。そんな日常において、ふと心を落ち着け、「いまここ」に集中することの価値が見直されている。瞑想や深呼吸、自然との対話など、その方法はさまざまだが、「食べること」もまた、マインドフルネスの入り口となりうる。そして日本料理には、食事そのものを通して心を整える仕組みが、文化的に深く組み込まれている。...

執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

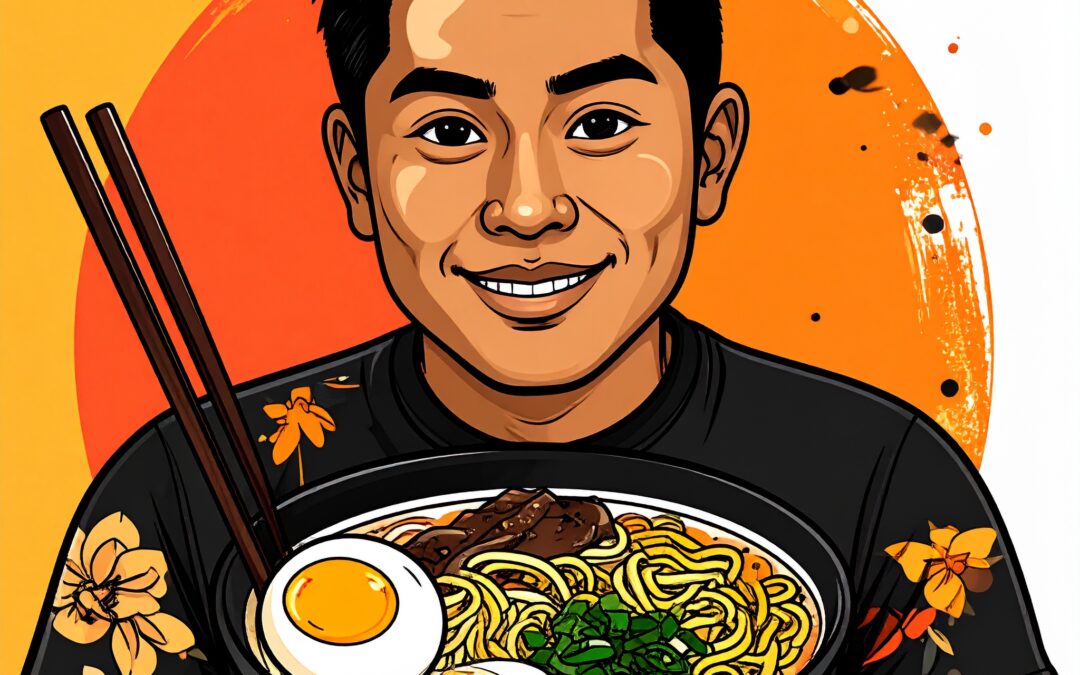

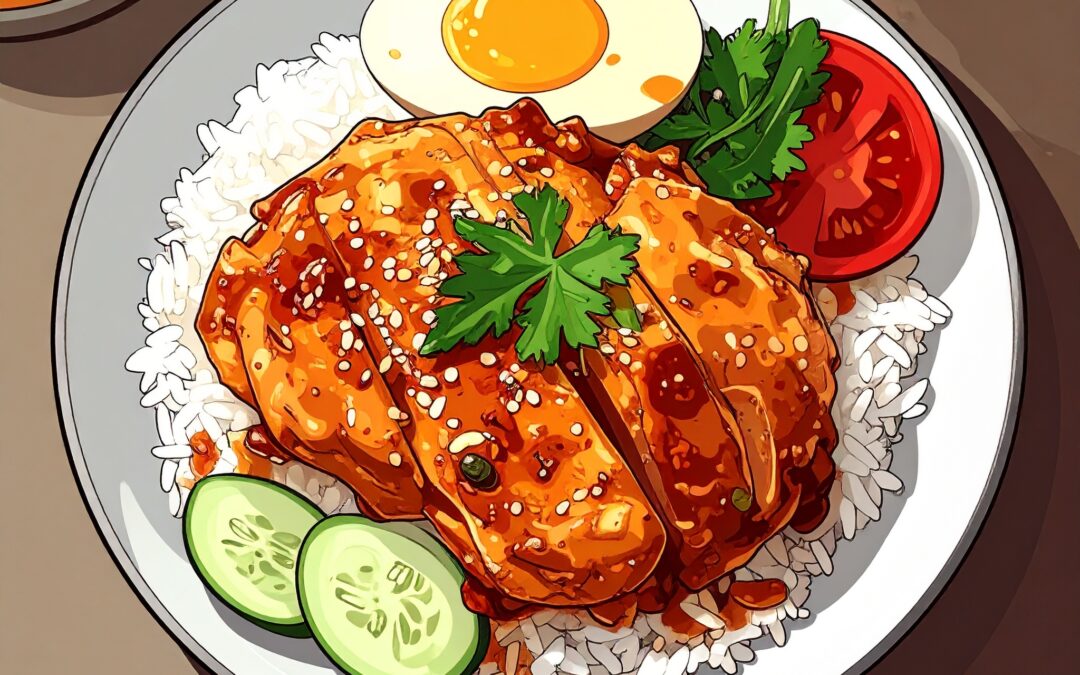

料理は味わうものだという認識は、あまりにも当然で、疑う余地がないように思える。しかし、日本の料理文化には、それを超えたもう一つの視点がある。それが「料理は風景である」という考え方だ。一皿の中に、季節の移ろいや自然の営み、人の営みまでもが静かに閉じ込められている。日本人の料理観には、自然と文化を一体としてとらえる感性が息づいている。...

執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

日本の食文化は、地域ごとに豊かな多様性をもつ。山の幸と海の幸の違い、調味料の濃淡、季節や風土に根ざした食材の選び方。その中で、熊本に根づく“馬刺し”文化は、きわめて特異でありながら、地域の誇りとして揺るぎない存在感を放っている。 馬肉を生で食べるという食文化は、日本全体で見れば少数派であり、歴史的にも宗教的にも「タブー」とされることが多かった。とりわけ、四足の獣を食べることを避けるという仏教的価値観や、家畜に対する感情的な距離の取り方が、食としての馬肉の受容に大きな壁をつくってきた。...

執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

動物性の食材を使わず、野菜や穀物、豆類、海藻などを中心に構成される「精進料理」。かつては日本の寺院で僧侶が実践する修行の一環と見なされ、一般には宗教的で質素なものという印象が強かった。しかし今、世界中でこの精進料理に再び注目が集まっている。背景にあるのは、「ウェルネス」という概念との深い共鳴である。...

執筆者 info@pacific-realty.jp | 6月 9, 2025 | NEWS

日本列島の南端に連なる奄美群島。亜熱帯の空気が漂い、サンゴ礁の海と濃密な森に囲まれたこの土地には、本土とも沖縄とも異なる独自の食文化が息づいている。なかでも「鶏飯(けいはん)」は、奄美を代表する郷土料理であり、島の風土、歴史、そして人々の暮らしが織り込まれた一杯として特別な存在感を放っている。...